Si à Antananarivo, la capitale de Madagascar, l’eau est depuis une quinzaine d’années devenu un grand défi, tant en termes de quantité que de qualité, dans le canton de Genève, en Suisse la question de l’eau qui est réputée faire partie des eaux les plus pures et potables au monde, aborde une toute autre problématique, dans le contexte du changement climatique : l’eau est inutilement rendue potable de manière massive.

Regards croisés sur la problématique de l’eau par Hanitra Andria / Midi Madagasikara et Julie Eigenmann/ Le Temps

L’eau, un défi quotidien à Madagascar

Depuis une quinzaine d’années, Antananarivo, la capitale de Madagascar subit une pénurie d’eau récurrente. La borne fontaine publique est initialement destinée aux nombreux foyers qui ne sont pas encore raccordés à la Jirama, la société en charge de traiter et de distribuer l’eau potable. Elle se voit désormais envahie d’une multitude de rangées de bidons, en majorité de couleur jaune, qui attendent leur tour pour être remplis d’eau. Cette longue file d’attente est due aux coupures d’eau devenues très fréquentes dans les foyers.

Même les habitudes des habitants changent : des contenants pouvant recevoir une grande quantité d’eau, tels que grandes bassines, seaux ou bidons, trônent désormais dans chaque cuisine, douche et toilettes. En effet, l’eau du robinet, distribuée par la Jirama ne coule plus à flot. Elle ne fonctionne que quelques heures chaque jour. Il faut vite profiter de ces rares moments pour recueillir le maximum d’eau possible, selon les contenants à disposition, pour s’assurer qu’elle suffise à couvrir les besoins durant les prochaines coupures. Il est déjà arrivé dans certains quartiers que les coupures d’eau atteignent plus de 48 heures d’affilée.

Les bidons jaunes envahissent les bornes fontaines de la capitale. Photo Nary Ravonjy

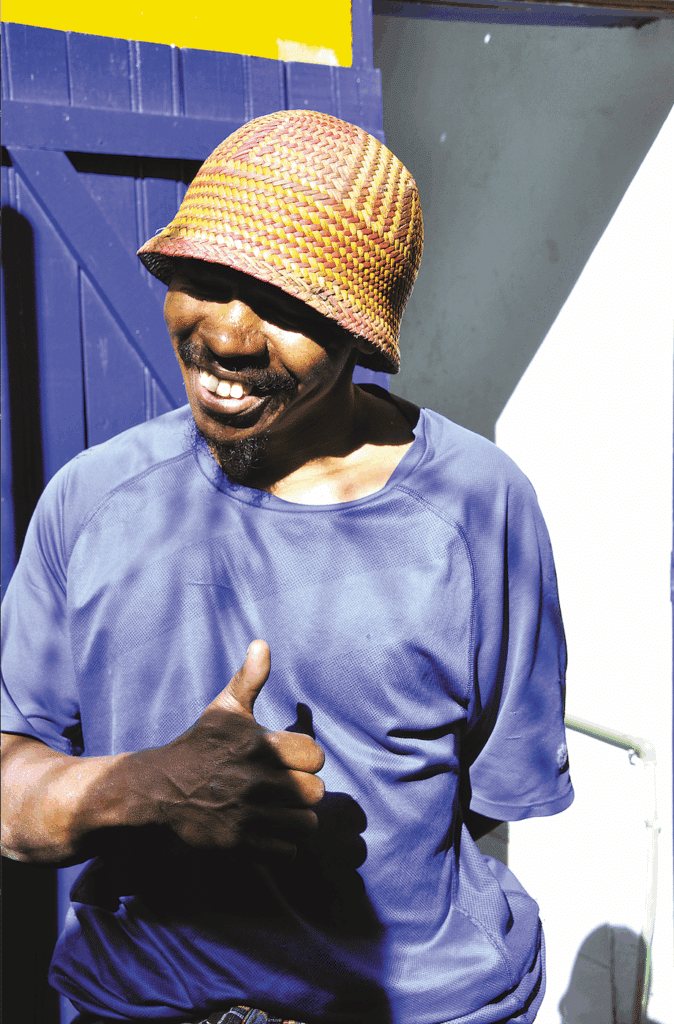

Livreur d’eau, un métier rentable mais à la sueur du front.

Il arrive souvent aussi que l’eau ne fonctionne que la nuit, obligeant les habitants à se réveiller en pleine nuit, le temps de remplir sa réserve d’eau. Et cela peut prendre plus de temps, surtout dans les maisons situées en hauteur, à cause de la pression plus faible de l’eau. C’est le cas d’Emilard, un père de famille qui doit consacrer une heure chaque nuit pour remplir ses bidons d’eau.

Pour ne pas sacrifier le sommeil, un capital important de santé surtout pour la population active, certains ménages ont choisi de se faire livrer de l’eau, puisée aux bornes fontaines. Fara, une locataire d’Ankadifotsy raconte que tous les habitants de son immeuble ont décidé de ne plus utiliser l’eau de la Jirama à cause de cela, faisant appel à un livreur d’eau qui leur fournit l’eau chaque jour, même à un coût largement supérieur à celui qu’ils auraient payé à la Jirama.

Puisque le prix de l’eau revient beaucoup plus cher pour les ménages lorsque l’on y inclut le prix de la livraison, cela constitue une source de revenu assez conséquente pour les livreurs d’eau, un métier qui est devenu très prisé puisque la demande augmente. Le coût varie de 500 Ariary à 1000 Ariary le bidon de 30 litres. Une aubaine pour les livreurs d’eau mais à quel prix? Transporter des bidons d’eau relève quand même d’un travail de titan, surtout dans les quartiers piétons dont certains sont de plus situés en hauteur. Mamisoa, livreur d’eau à Ambatonakanga, avoue avoir déjà accompli 80 allers-retours, un bidon d’eau de 30 litres sur son dos en une journée.

Mamisoa livreur d’eau d’Ambatonakanga, ne perd presque jamais son sourire malgré l’âpreté de son métier. Photo Nary Ravonjy. Photo Hanitra Andria

La nappe phréatique exposée?

Mais même les 3080 bornes fontaines publiques du grand Tana ne sont pas à l’abri des coupures d’eau. Pour les habitants las de cette situation, creuser un puits semble une bonne alternative. Mais il faudrait déjà en avoir le terrain et les moyens. Beaucoup de gens se renseignent par exemple auprès de Hery Ramaroson, un fabricant de pompes manuelles à installer sur les puits. La demande a augmenté, précise-t-il, mais la majorité désiste à cause des coûts. Un puits de 21 mètres, creusé il y a un an, est estimé à 1,4 million Ariary.

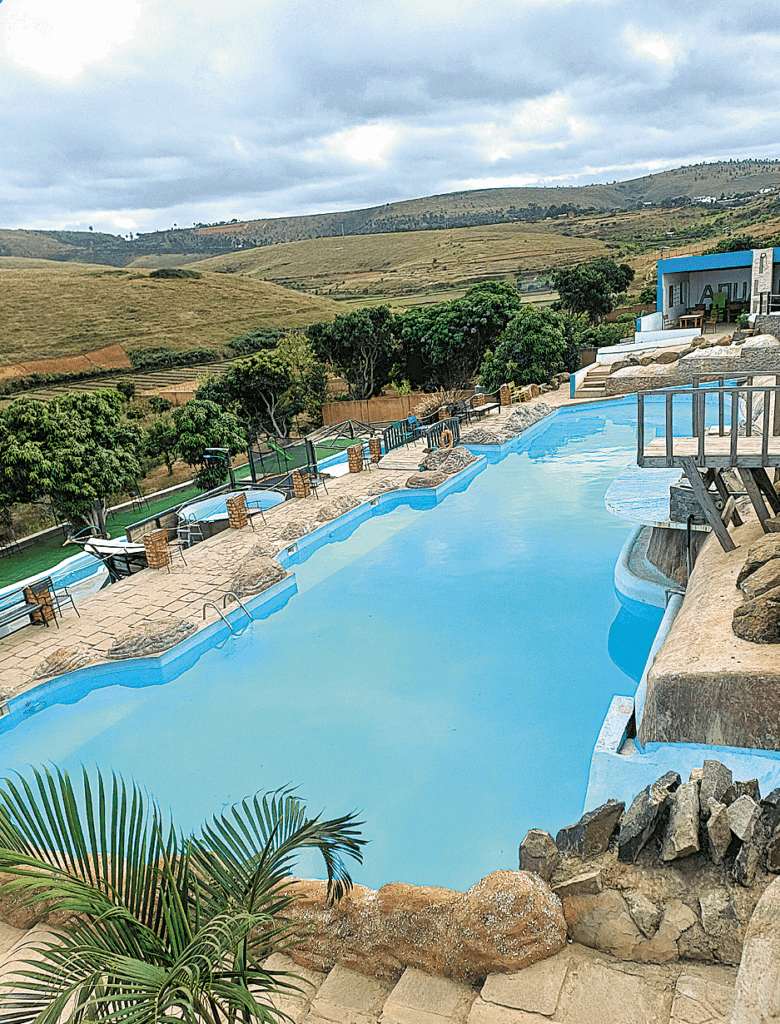

En tout cas, le nombre de nouveaux puits ainsi que les forages d’eau a augmenté. Certains sont creusés sans que les autorités compétentes ne le sachent. Préserver la nappe phréatique est de ce fait laissé au bon jugement de chacun. C’est le cas pour Ilo Hôtel, un complexe hôtelier sis à Andakana qui est doté d’un parc aquatique riche de 7 piscines, grâce à deux forages et le creusage de six puits. Selon Carène Thaline, la directrice commerciale, ils ont pris soin d’éviter de creuser trop profond pour ne pas prendre l’eau en dessous de la nappe phréatique. Mais est-ce que tous ceux qui font des forages penseront de même?

Un aperçu du parc Aquatique d’Ilo Hôtel qui est pourvu d’eau de façon autonome. Photo Hanitra Andria

Les raisons de la pénurie d’eau

Madagascar possède beaucoup de ressources en eau. 4% uniquement de ses ressources sont actuellement exploitées. La pénurie ne provient pas du manque de ressources mais bien du fait que les stations d’épuration n’arrivent plus à couvrir les besoins de la population.

D’après Arsène Raveloson, président de l’Organisation de la Société Civile Eau, Assainissement et Hygiène (OSCEAH), «La population d’Antananarivo a augmenté et compte aujourd’hui trois millions d’habitants, la distribution d’eau ne répond plus aux besoins». Par ailleurs, un autre souci majeur aggrave ce problème d’eau : la production d’électricité n’est pas suffisante non plus pour couvrir les besoins de la capitale, et doit donc être rationnée (les fameux « délestages ») alors que les pompes du réseau fonctionnent justement avec l’électricité. De plus, tout le système de canalisations est vétuste et doit être renouvelé. L’installation actuelle date des années 70. Le pire c’est que les tuyaux se détériorent à cause de la raréfaction de la circulation d’eau, impactant aussi sur la qualité de l’eau. « Des vers rouges ont même déjà été trouvés dans l’eau », déplore-t-il.

Rija Ramarosandratana, coordinateur du Département Production et Distribution Eau de la Jirama, évoque les mêmes raisons à cette pénurie : une capacité de production qui n’arrive pas à suivre les demandes, la vétusté des installations, l’alimentation en eau dépendant du réseau électrique et les difficultés supplémentaires que représentent les quartiers de hautes altitudes et en périphéries.

Mais la société civile OSCEAH rappelle qu’une bonne planification à tous les niveaux, en termes de financement, de transparence et de gouvernance des biens publics améliorerait cet état des choses. « 90% des communes n’ont pas de planification pour faire face à ce problème de l’eau », déplore-t-il. De plus, 4% du budget de l’Etat uniquement sont alloués à l’eau », ajoute-t-il alors que résoudre cette pénurie d’eau nécessite forcément des investissements. Le modèle Suisse peut en tout cas l »attester.

De l’eau potable en grande quantité à Genève

La Suisse a la meilleure eau potable du monde. Comment a-t-elle fait? Reportage dans le Canton de Genève.

90% de l’eau distribuée à Genève provient du lac Léman. La couleur claire de ce lac frappe aujourd’hui les touristes et inspire d’emblée confiance, d’autant plus que les Genevois n’hésitent pas à boire l’eau du robinet, chose tout à fait impensable à Madagascar, où l’eau doit être impérativement bouillie.

Un lac restauré

Mais cela n’a pas toujours été le cas. «Nous avons pu restaurer cet immense lac qui était de très mauvaise qualité dans les années 60-70, grâce à une collaboration étroite et binationale avec tous les gouvernements impliqués», souligne Nicole Gallina, secrétaire générale pour la Commission internationale pour la Protection des Eaux du Léman, mentionnant le canton de Genève, Vaud, le Valais, mais aussi la France, étant donné que le rivage sud de ce lac est situé dans le département de la Haute-Savoie et le département de l’Ain.

«Dans les années 60, le Lac Léman, c’était comme la Seine en France, on aurait eu aucune envie même de se baigner dedans», atteste Marie-Elodie Perga, professeure de limnologie à l’Université de Lausanne et qui travaille notamment sur la plateforme Lexplore (qui appartient à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne, l’Université de Lausanne, l’Université de Genève et l’Institut fédéral suisse des sciences et technologies aquatiques), installée sur le lac Léman depuis 2019 pour fournir des données en continu sur l’Etat du lac. Mais la Suisse et la France y ont mis les moyens financiers, législatifs et scientifiques nécessaires pour arriver à la qualité de l’eau que l’on connaît aujourd’hui.»

Le célèbre jet d’eau de Genève, sur le lac Léman, une fontaine emblématique de la ville incarne l’ingéniosité genevoise et son lien fort avec l’eau. Photo Nora Teylouni

Un investissement qui permet au Lac Léman, la plus grande réserve d’eau douce d’Europe, d’être saine et de servir de source d’eau potable à environ un million de personnes. Pour rendre l’eau potable, le processus compte de nombreuses étapes. Aux Services Industriels de Genève (SIG) chargés notamment de la distribution d’eau potable du canton, Pascal Ramaciotti, spécialiste de l’eau potable, raconte: «La chaîne de traitement consiste à passer l’eau par un filtre à sable, pour enlever les matières en suspension, puis par une étape d’oxydation, qui permet d’inactiver tout ce qui est pathogène. La phase finale consiste à la passer à travers des charbons actifs. Cette chaîne de traitement permet de produire 3000 litres à la seconde.»

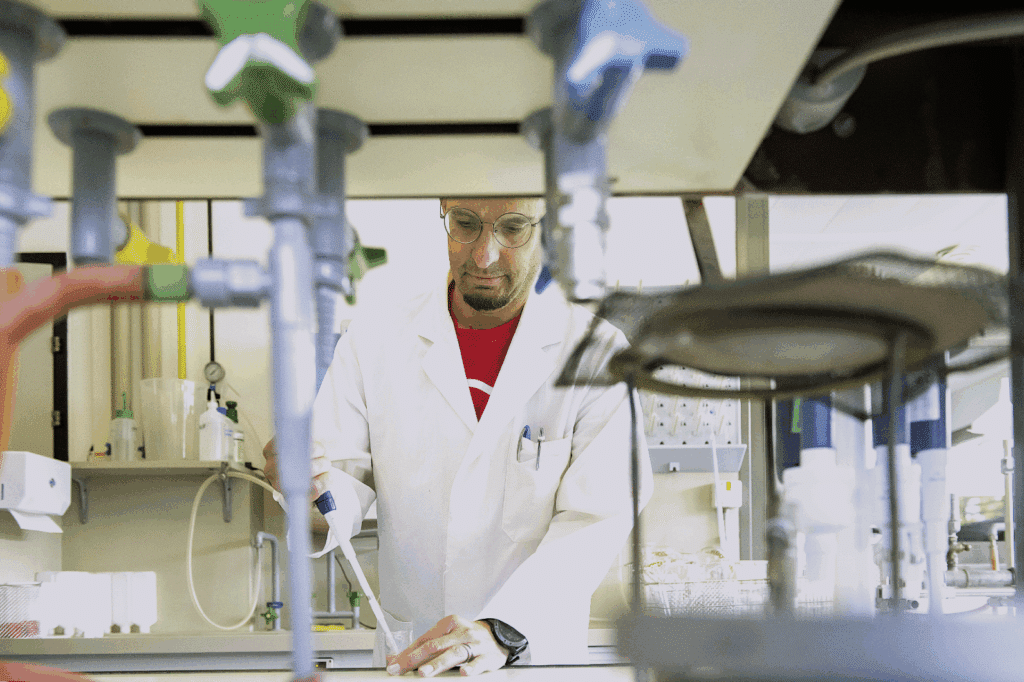

A part l’épuration de l’eau, une veille rigoureuse pour assurer la potabilité de l’eau est également mis en place. En laboratoire, 5’000 prélèvements sont effectués chaque année, et environ 100’000 analyses effectuées pour traquer d’éventuels polluants, germes et bactéries.

Pascal Ramaciotti, spécialiste de l’eau potable aux SIG a pris le temps de nous faire une présentation détaillée sur le traitement de l’eau à Genève dans leurs locaux sis à Lignon. Photo Christophe Chammartin

Il faut se donner les moyens

Cela a nécessité de gros investissements et un coût très conséquent pour le fonctionnement et l’entretien. Le budget alloué à l’entretien du réseau d’eau potable s’élève à 20 millions CHF par an (108 milliards d’Ariary environ). A cela s’ajoutent 4 millions CHF (21,6 milliards d’Ariary) pour l’entretien des installations et 200’000 CHF environ (1 08 milliards Ariary) destinés aux éventuelles recherches.

Le lac Léman est estimé à 89 milliards de m3, justifiant son statut de la plus grande réserve d’eau douce d’Europe occidentale. Et avec un tel système d’épuration très efficace, la quantité d’eau potable ne sera pas un souci à Genève pour plusieurs années encore.

Un technicien du laboratoire des SIG en plein travail. Photo Christophe Chammartin

Cependant, à l’heure du réchauffement climatique et au vu de régions où l’or bleu est une denrée rare, le fait que les toilettes représentent la consommation la plus importante d’eau potable (30%) de la Suisse a de quoi surprendre, alors que les bains et douches n’en consomment que 26%, tandis que boisson et cuisine ne représentent que 15% seulement, donnant l’impression de rendre potable l’eau de façon massive inutilement.

C’est notamment le cas à Genève, où 88% de l’eau potable est utilisée pour des usages domestiques, et où l’essentiel passe aussi dans les toilettes. Une donnée qui peut choquer lorsque, dans certains pays, la potabilité de l’eau et même sa disponibilité n’est pas assurée au quotidien.

C’est qu’en Suisse comme fréquemment en Europe, il existe souvent un seul réseau de traitement des eaux pour les rendre potables.

De rares alternatives aux «toilettes potables»

De quoi avoir de l’eau potable d’une excellente qualité, y compris, dans les toilettes donc. Partout? Non, certains citoyens ont cependant décidé de faire autrement.

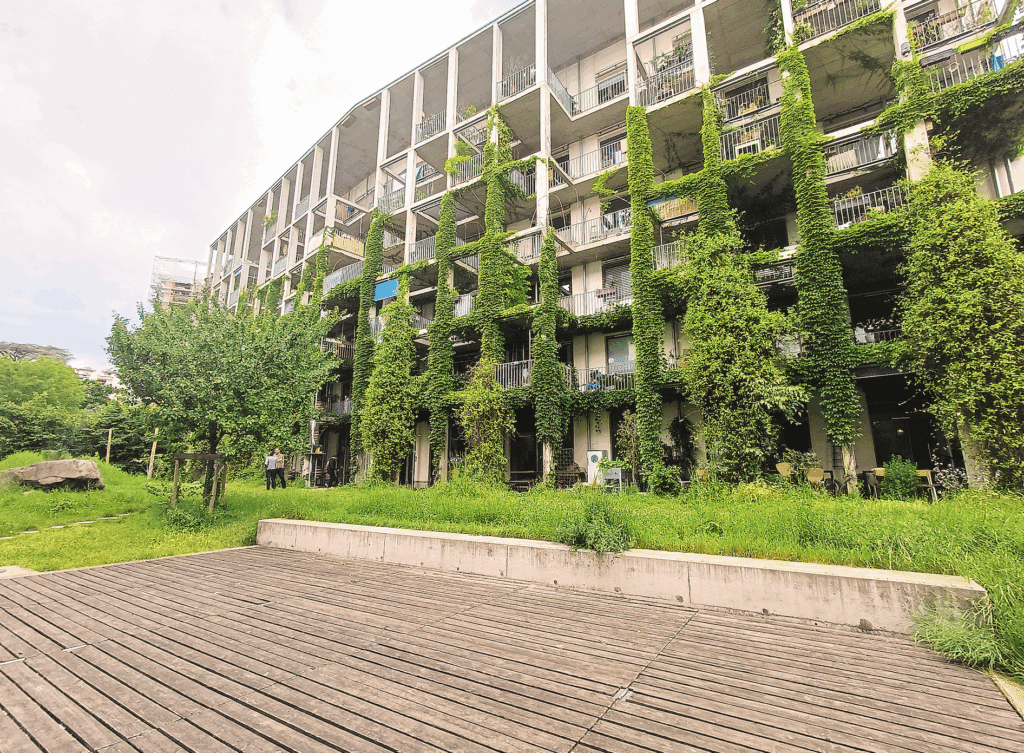

A Genève, un immeuble un peu particulier aux façades recouvertes de plantes grimpantes, l’immeuble de Soubeyran, existe depuis 2017. Il appartient à deux coopératives, Luciole et Equilibre, qui partagent une vision d’un vivre ensemble plus écologique et convivial. Ses habitants, qui paient une part sociale pour être membre de la coopérative, habitent ainsi un bâtiment au fonctionnement autogéré. Dans le jardin, sous une grille de bois, se trouve une «mini» station d’épuration des eaux usées décentralisées du bâtiment. Dans la fosse, que le chef du projet Ivo Guillerme, nous a fait visiter se trouve une installation de filtre à charbon où sont traitées les eaux grises (provenant des douches et des cuisines) et de filtre à lombricompostage où sont traitées les eaux noires (provenant des toilettes). Complétées par l’eau de pluie récupérée, les eaux usées ainsi traitées alimentent les toilettes, ainsi que l’arrosage…mais ne sont pas potables. Les toilettes, dans l’immeuble sont d’un genre particulier, avec «une séparation» dans la cuvette des selles et urines pour réduire la quantité d’eau dans le filtre.

L’immeuble écologique de Soubeyran abrite dans son jardin une installation de traitement d’eau des toilettes et d’eaux grises. Photo Hanitra Andria

«Nous avons eu envie de trouver une alternative aux toilettes conventionnelles, avec en toile de fond les arguments de l’économie de l’eau potable et de la circularité des nutriments, se souvient Olivier Krumm, habitant de l’immeuble et architecte qui a participé à la mise en place du projet. «Nous ne remettons pas en question l’ensemble du système centralisé de base, mais ces alternatives existent et permettent de s’y substituer partiellement tout en répondant aux enjeux d’aujourd’hui.»

«Eviter une consommation d’eau potable qui part dans les chasses d’eau, c’est très symbolique, et il faut le faire quand c’est possible, comme dans le cadre d’une coopérative qui est souvent un moteur d’innovation», commente Ivo Guillerme. Lui souligne que le modèle suisse du «tout à l’égout» actuel est surtout problématique parce qu’il empêche la récupération des engrais, dont le fameux phosphore qui dépend en Suisse d’importations. «Dans les cours d’eau, ils représentent, une source de pollution, dans le sol, une ressource», note-t-il.

Le chef du projet de l’immeuble Ivo Guillerme nous a fait découvrir le filtre à lombricompostage de près. Photo Hanitra Andria

Des initiatives de récupération d’eau se développent en parallèle. A l’image de la régie Pilet & Renaud qui a récemment rénové un immeuble datant de 1910 à Genève, qui a transformé une ancienne citerne à mazout comme cuve de récupération des eaux pluviales: environ 113 000 litres de pluies sont récupérés et utilisés comme ressource alternative à l’eau potable pour les chasses de WC.

Le programme eco21 des SIG aussi a lancé une action pilote en 2024 qui visait à inciter financièrement l’installation de 100 cuves de récupération d’eau chez des petits propriétaires.

Deuxième réseau d’eau « non potable » inenvisageable.

«Si on peut faire ces systèmes lors de la conception d’un nouvel immeuble ou de villas pour les toilettes voire même le lave-linge, c’est très bien», commente Pascal Ramaciotti des SIG. Mais c’est toute une gestion, un entretien, un coût, cela reste de l’ordre du privé. Les économies d’eau au quotidien peuvent se faire autrement, avec des réservoirs de chasse d’eau plus petits notamment. La consommation d’eau potable, grâce à la sensibilisation notamment s’est ainsi réduite de 40% entre 1985 et 2025.

Un «second» réseau pour l’eau qui n’aurait pas besoin d’être traitée jusqu’à la potabilité n’est dans tous les cas pas envisageable pour les SIG. «Tout refaire serait extrêmement cher, n’aurait pas de sens, même d’un point de vue environnemental. Et cela présenterait des risques de “croiser” les deux réseaux».

C’est peu ou prou ce que nous affirme Antonio Hodgers, Conseiller d’Etat genevois en charge du Département du territoire (DT), qui souligne aussi une impossibilité de changer «toute la plomberie»: «C’est sûr qu’au bout du compte, on a toujours eu l’idée qu’on aurait pas de souci avec l’eau, et c’est en train de changer.» Le projet de refonte de la loi sur les eaux qu’il défend, adopté par le Conseil d’Etat en février 2025, préconise d’ailleurs de pouvoir interdire, comme en France ou dans le canton de Vaud, des usages «luxueux» en cas de sécheresse, comme le lavage de voitures. «On va aussi dans le sens d’une récupération des eaux de pluie pour des services de voirie, et dans des nouveaux quartiers.» S’il salue les modèles des immeubles et éco-quartiers qui économisent ainsi l’eau potable, il ne souhaiterait pas non plus voir le modèle se généraliser: «Un modèle central, en cas de pénurie d’eau, assure davantage une sécurité d’approvisionnement.»

Selon ses explications, les nappes phréatiques appartiennent à l’ Etat de Genève et doivent rester une propriété publique. Une éventuelle situation de pénurie d’eau exige une gouvernance publique précise et forte. Un système décentralisé constituerait une concurrence sur la ressource.

Quid du réchauffement climatique?

Le changement climatique pourrait-il amener à penser autrement, avec une menace pour la potabilité de l’eau? Marie-Elodie Perga, professeure en limnologie de l’Université de Lausanne, n’est pas inquiète outre-mesure: «Le microplastiques, les micropolluants, la moule quagga, représentent des risques à l’avenir. Mais jusque-là, la gestion du Léman a été exemplaire, nous sommes vernis en Suisse. Il faut continuer à investir pour qu’elle le reste.»

Face aux nouvelles menaces liées au réchauffement climatique notamment, les SIG ont une «toute petite usine qui fait des tests continuellement avec les nouveaux polluants, pour voir comment la chaîne de traitement se comporte», détaille Pascal Ramaciotti. Mais il se montre confiant: «Notre traitement est très robuste».

Nicole Gallina, de la CIPEL, de son côté, se montre plus inquiète. «Une espèce invasive comme la moule quagga conditionne tout l’écosystème lémanique et coûte cher à éradiquer dans les installations. Avec le dérèglement climatique, le risque d’efflorescence des cyanobactéries potentiellement toxiques ou de tempêtes plus violentes qui amènent via le lessivage des sols davantage de nutriments, ou encore des micropolluants et des microplastiques devient plus important aussi. Ce n’est pas seulement la quantité d’eau, mais également la qualité qui est en jeu. On doit penser à l’utilisation de l’eau avec parcimonie, et penser autrement à nos nouvelles constructions. Une eau propre est vraiment extrêmement précieuse. L’eau, c’est devenu notre or bleu ».

Le Lac Léman, le plus grand lac d’Europe occidentale. Photo Nora Teylouni

Un regard sur l’eau «éternelle» qui change aujourd’hui, notamment le fait que l’eau ne soit pas si infinie que ça, mais en tout cas les toilettes resteront bien, en Suisse comme à Genève, la première source de consommation d’eau potable. Quant à Madagascar, serait-il envisageable de prendre en compte ces problématiques, notamment de prévoir une eau non traitée pour les besoins autres que la douche, la cuisine et les boissons, et de s’inspirer de ce modèle Suisse dans la résolution de cette pénurie d’eau qui prévaut actuellement au pays ?