Les zones humides du sud du Bénin sont vitales pour les populations locales, qui se mobilisent pour y préserver la mangrove. Mais d’autres dangers environnementaux guettent.

Reportage Charles Grandjean / La Liberté

La pirogue fend l’eau sous une voûte formée d’un enchevêtrement de branches et de feuillages. «C’est la réunion du palétuvier rouge et du palétuvier blanc qui crée la mangrove. C’est important de la préserver pour les poissons, les varans, les singes et les oiseaux migrateurs», commente Modeste Amoussou.

Ce guide touristique dans le village d’Avlékété, à une vingtaine de kilomètres de Cotonou, principale ville du Bénin, a l’habitude de souligner l’intérêt écologique de cette végétation typique des zones humides côtières.

Ces zones humides jouent en effet un rôle crucial dans l’équilibre environnemental, mais aussi en tant que ressource pour les populations. Dans le monde, les zones humides contribuent à plus de 7980 milliards de dollars par an à l’économie, «soit plus de 7,5% du PIB mondial», relève le rapport 2025 de la Convention de Ramsar sur les zones humides.

Cette valeur est d’autant plus précieuse, sachant que 22% des zones humides mondiales ont disparu depuis 1970 et que l’érosion se poursuit. Un cinquième des zones restantes pourraient disparaître d’ici 2050, prévient le rapport.

Si la prise de conscience de l’importance de leur préservation grandit au sein des communautés du sud du Bénin, l’équilibre reste précaire.

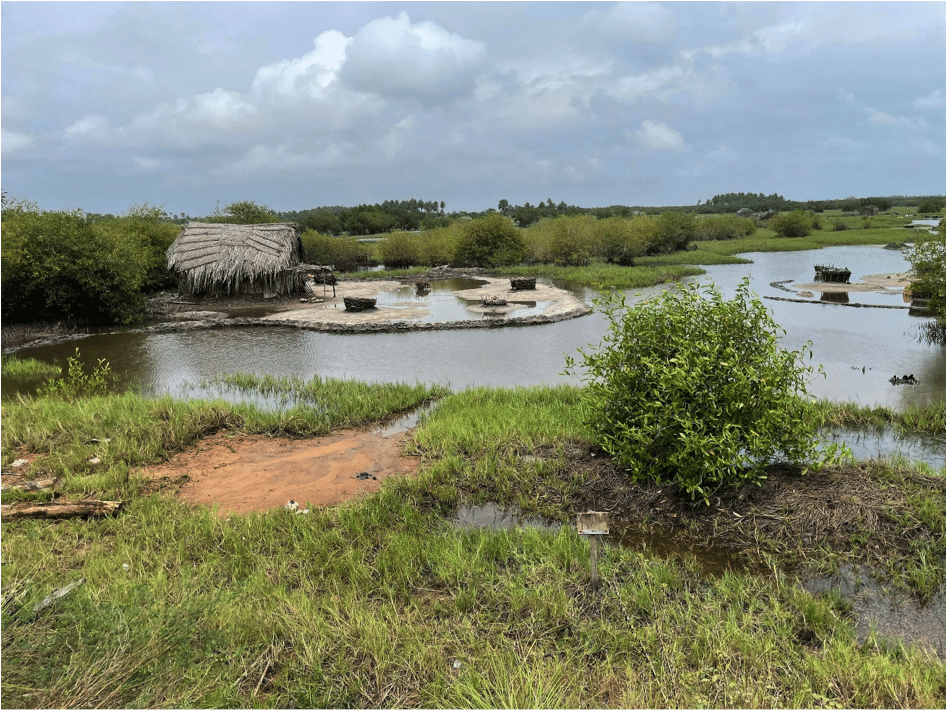

Les sols régulièrement immergés de la vallée de l’Ouémé font vivre les communautés locales, qui pratiquent le maraîchage. Photo Charles Grandjean.

Puits de carbone

«On a fait comprendre aux gens l’intérêt de préserver la mangrove», confirme notre guide vêtu d’un bomba bigarré, le costume traditionnel. Selon lui, la donne a évolué favorablement depuis l’élection en 2016 du président Patrick Talon.

«Avant, les villageois coupaient la mangrove. Ils utilisaient ce bois pour la construction de maisons ou comme bois de feu», explique-t-il. Mais ces pratiques ont été stoppées à la suite d’une intervention décisive. «Des gardes-faunes et forestiers sont venus. Tout le village a été mobilisé et le chef du village s’est exprimé», se souvient-il.

Modeste Amoussou fait signe au conducteur de pirogue de couper le moteur pour écouter le chant des oiseaux et profiter de l’ombrage de la canopée.

«Lorsque la mangrove était exploitée, l’endroit était davantage exposé, relève-t-il. Mais depuis une dizaine d’années, les palétuviers regagnent du terrain et de la hauteur. L’endroit devient joli, et nous avons remarqué une plus forte présence des poissons», poursuit le guide, qui cite les populations de tilapias, poissons-chats, silures blancs ou encore tanches.

Modeste Amoussou désigne les racines échasses du palétuvier, qui émergent de l’eau: «Ce sont là que les poissons se reproduisent. Ils apprécient la fraîcheur.»

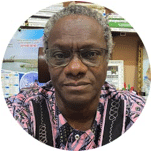

« On a fait comprendre aux gens l’intérêt de préserver la mangrove ». Modeste Amoussou, guide. Photo Charles Grandjean

Géographe et hydroclimatologue à l’Université d’Abomey-Calavi, au nord de Cotonou, le professeur Expédit Vissin complète: «Les mangroves constituent un puits à carbone. Quand vous en détruisez une partie, vous réduisez la capacité de séquestration du carbone et participez à l’accentuation du réchauffement climatique.» Il souligne aussi le rôle joué par les mangroves contre l’érosion côtière.

Leur préservation s’est d’ailleurs imposée comme l’un des axes phares de nombreuses organisations non gouvernementales, dont l’ONG locale Action Plus, dans la ville de Ouidah. «Couper la mangrove peut amener à la montée des eaux, à des inondations», remarque Claude Otchoun, animateur du programme zones humides à Action Plus. «Quand l’inondation est là, les enfants tombent malades», ajoute-t-il, en allusion à la stagnation d’eau qui favorise la transmission des maladies, dont le paludisme par les moustiques.

Cette ONG, membre de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), a participé en 2021 à la restauration de 45 hectares de mangrove avec les communautés de deux villages. «Ce projet a permis de créer une aire communautaire de conservation de la biodiversité», poursuit-il.

«Nous avons sensibilisé les 21 villages des environs de Ouidah», explique le collaborateur de l’ONG. Des comités ont été mis en place dans chaque village, autour de chalets de surveillance des mangroves. Ils sont chapeautés par des comités d’arrondissement et un comité au niveau de la commune.

«Leurs membres participeront à des patrouilles conjointes avec la police républicaine et les eaux et forêts», complète Maixent Ogou, directeur et membre fondateur d’Action Plus.

Recours au vaudou

Claude Otchoun investit beaucoup de temps à sensibiliser les communautés à la préservation. Le recours au vaudou, dont Ouidah est le cœur historique, en est un moyen. Smartphone en main, il montre une photo d’un groupe en pirogue accrochant un fétiche de paille à un palétuvier.

Il a participé en septembre à des rites de sacralisation de sites de mangroves en compagnie de représentants de l’administration forestière, des autorités locales et de dignitaires du culte du Zangbéto, esprit gardien de la nuit, invoqué pour protéger les communautés des mauvais esprits, voleurs et criminels.

Revers de la médaille: les populations les plus précaires sont aussi les premières affectées par ces restrictions. Dont les femmes de la commune de Ouidah qui produisent du sel, en raclant le sol des salines côtières en période sèche, après le retrait des eaux pour en faire évaporer la saumure. Ce procédé nécessite de grandes quantités de bois de chauffe, d’où le recours au palétuvier.

Le séchage traditionnel du sel est très répandu à Ouidah. Photo Charles Grandjean

Comme alternative, l’ONG promeut la production solaire de sel sur bâche, en lieu et place du séchage par combustion de bois de mangrove. En 2021, elle a aussi participé à la plantation 50 hectares d’acacias sur des terres mises à disposition par la commune, comme alternative au palétuvier. Autant de démarches qui commencent à porter leurs fruits.

«De 1985 à 2018, on a noté une régression de la mangrove due au fait que les populations ont développé de graves pratiques. Beaucoup d’initiatives d’ONG ont compensé cette dégradation. Depuis 2018, le niveau de dégradation commence à baisser», constate Maixent Ogou.

Sauver les huîtres

Mais la restauration de la mangrove reste fragile. «Nous avons remarqué que des techniques anciennes de plantation ne marchaient pas. Après quelques échecs répétés, nous avons commandé il y a deux ans une étude.» Il en a résulté que les paramètres hydrochimiques, soit le niveau du pH et la salinité, doivent atteindre un certain équilibre. «Sinon, les plants meurent», constate Maixent Ogou.

Si Maixent Ogou s’inquiète du lien entre qualité de l’eau et équilibre des écosystèmes, ce n’est pas uniquement pour la mangrove. «Les huîtres se développaient aisément sur la côte de Ouidah. Mais aujourd’hui, on n’en trouve plus que dans deux villages, contre dix, avant.»

S’il ne s’explique pas la cause de ces disparitions, il émet des hypothèses: des lâchers d’eau d’une usine de phosphate à Lomé, capitale du Togo voisin, ou l’intrusion trop forte d’eau marine dans la lagune.

«Il nous faudra des infos plus claires», ajoute cet ingénieur, qui espère que des études puissent établir les conditions minimales requises pour maintenir la culture d’huîtres, activité traditionnellement dévolue aux femmes.

Dangers du dragage

D’autres perturbations des zones humides font craindre des effets néfastes sur les ressources halieutiques. C’est le cas du dragage du sable destiné à la fabrication de briques. Cette activité est en plein boum, comme l’illustrent les encolonnements de camions soulevant la poussière sur une piste ocre menant vers la commune de Sô-Ava, qui abrite des villages de pêcheurs vivant sur pilotis. Le dragage touche de plein fouet la lagune du lac Nokoué depuis la promulgation d’un décret en 2018 interdisant d’exploiter le sable marin.

Le dragage du sable provoque des encolonnements de camions et perturbe l’écosystème. Photo Charles Grandjean

«Le dragage est une activité à réglementer. Avant de commencer, il faut une étude d’impact environnemental et social», défend Expédit Vissin. Si le Gouvernement béninois a déclaré début 2024 vouloir assainir le secteur, ce professeur reste circonspect.

«On fait des études qu’on classe dans les tiroirs», regrette-t-il. Selon le scientifique, ces études devraient permettre de s’assurer de la préservation de l’écosystème aquatique. «Si vous draguez au-delà, vous créez un déséquilibre et les espèces vont disparaître.»

La pollution de l’eau est un autre facteur de déséquilibre sur lequel travaille l’ONG Action Plus. Elle sensibilise les maraîchers quant aux risques des engrais chimiques au bord de la lagune. «Ces engrais se dispersent avec la pluie et tuent les poissons. On promeut les engrais bio, l’utilisation de fiente de volaille ou de vache», indique Claude Otchoun.

La pollution des zones humides provient aussi d’ordures ménagères, de rejets d’eaux usées ou d’hydrocarbures. Mais les pêcheurs ne sont pas toujours conscients de ces liens, même s’ils constatent une baisse de la ressource halieutique.

«Certains abandonnent la pêche pour l’agriculture, la contrebande d’essence ou le transport sur le lac», remarque Benoît Doukpon, rencontré à l’embarcadère de Calavi, sur le lac Nokoué. «C’est parce que les poissons sont plus rares», explique ce pêcheur de 50 ans, pèrede dix enfants.

Lui associe cette chute du nombre de poissons à la création d’une digue sur les berges lagunaires de Cotonou, pour limiter l’érosion côtière. «Avant, la mer avait plus de force et s’étendait jusqu’au lac.»

Dérèglement climatique: changement naturel ou faute humaine? «L’homme ajoute sa part», explique un expert.

«Est-ce que les quantités de pluie que nous avons aujourd’hui sont différentes de celles d’il y a quinze ou vingt ans? Pas exceptionnellement. Tout dépend de la répartition spatio-temporelle de ces pluies-là», expose le professeur Expedit Vissin. «Il faut au moins soixante ans de données pour parler de changement», poursuit ce géographe et hydro-climatologue de l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin) qui, à défaut de recul, préfère parler de variabilités.

Il remarque que le climat du sud du Bénin se caractérise encore par ses deux saisons de pluie et deux saisons sèches. «La grande saison sèche s’étend très souvent de novembre à mars-avril. Puis vient la grande saison des pluies jusqu’à mi-juillet. Après cette grande saison, vous avez une petite saison sèche au milieu qui s’efface, de mi-juillet à mi-septembre. La pluie s’estompe, il fait froid, humide, mais il ne pleut pas. A partir de la mi-septembre jusqu’au début novembre, nous avons une petite saison des pluies», décrit le scientifique.

Expedit Vissin: « L’eau est la matière la plus paresseuse qui soit ». Photo Charles Grandjean

Celui qui préside la section de l’Association internationale de climatologie (AIC) constate néanmoins un décalage qui s’opère: «Les gens ont commencé à parler de changement, en voyant la petite saison sèche s’effacer, avec les deux saisons de pluie qui se joignent.» Mais ce phénomène n’est pas constant, prévient-il: «Cela ne s’observe pas tous les ans. On le voit une année, mais pas la suivante.»

Il donne ensuite l’exemple des précipitations qui, au lieu de s’étaler sur quatre ou cinq mois, vont se concentrer sur deux mois. Causant des inondations. «On va dire que c’est le changement climatique qui l’a voulu. Non, c’est un dérèglement interne qui l’a entraîné.» Nuance.

Le géographe pointe alors la responsabilité de l’homme dans ce contexte: «Les modifications climatiques sont là, mais l’homme ajoute sa part pour que l’inondation s’accentue.» Il illustre son propos avec le cas de la ville de Cotonou qui met en zone des terrains réputés inondables. «La mairie va installer des bornes (parcelles, ndlr) pour mettre des gens dedans.»

Expedit Vissin fustige aussi une logique de fermeture des exutoires naturels de l’eau et de travaux de terrassements qui empêchent l’infiltration dans le sol. «On oublie souvent que l’eau est la matière la plus paresseuse qu’il soit. Quand vous l’empêchez de circuler librement, elle vous embête.»

Selon le scientifique, une meilleure gestion des eaux du fleuve Ouémé permettrait aussi d’atténuer les risques d’inondation dans la région de Cotonou. «On pourrait récupérer cette eau en amont pour la drainer vers de grands bassins. Le sud n’en a pas besoin. Or, toute cette eau vient ici pour se jeter dans l’océan. Il existe des solutions.»

Le long du fleuve Ouémé, une vallée au potentiel sous-exploité

Située au nord de la capitale Porto-Novo, la vallée de l’Ouémé est réputée parmi les plus fertiles d’Afrique, avec celle du Niger et derrière celle du Nil. Son sol bénéficie des crues de son fleuve éponyme. Si les agriculteurs diversifient les cultures, ils peinent encore à tirer le meilleur parti de ces bas-fonds, pourtant favorables.

Maraîchère de 55 ans, Julienne Tchou cultive tomates, piments, patate douce, canne à sucre ou encore manioc, qu’elle écoule au marché local de Dangbo. Mais c’est l’exploitation d’une pisciculture qui lui garantit ses meilleurs gains. Elle a découvert cette activité il y a une quinzaine d’années par le biais d’une ONG.

Julienne Tchou, maraîchère, exploite quatre bassins piscicoles. Photo Charles Grandjean

«L’Etat nous a ensuite formés il y a huit ans aux méthodes de production et d’entretien», ajoute-t-elle. C’est d’ailleurs l’Etat qui lui achète sa production, pour approvisionner les cantines scolaires.

«Il suffit de creuser et l’eau vient», montre-t-elle depuis la butte qui borde l’un de ses quatre bassins de plus de 300 m2. Grâce à l’élevage de poissons, la maraîchère n’est pas tributaire des mouvements de crues et décrues auxquels sont confrontés les pêcheurs.

Cette veuve, mère de 7 enfants adultes, fait partie d’une coopérative de sept familles présidée par l’un de ses voisins: Isaac Yinde.Ce dernier s’est mis à la culture de riz depuis cinq ans.

«Le riz est ma principale source de revenu», indique-t-il. Faute d’équipements, cet agriculteur, qui n’a pas de bâches pour sécher les grains, est tributaire d’une ONG pour l’écoulement: «C’est l’ONG qui fait le décorticage du riz et qui le revend.»

Ce riziculteur ensemence en décembre pour récolter en mars. Après quoi, il cultive haricot ou maïs «pour diversifier le sol». Il produit quelque 22 sacs de 100 kg par récolte sur 2000 m2. Interrogés, ses collègues ne se disent toutefois pas intéressés à le suivre dans cette culture, qui demande un fort investissement.

«Avec l’eau et les marécages, ils pourraient produire du riz tout le temps, s’ils le voulaient. Malheureusement, ils préfèrent faire autre chose», regrette le professeur Expédit Vissin.

Ce géographe de l’Université d’Abomey-Calavi mentionne la mise en place d’une association des producteurs de riz. «Certains ont compris qu’il faut passer par là pour gagner de l’argent. Ils ont commencé à produire du riz dans la vallée. Mais ce n’est pas encore suffisant», estime Expédit Vissin.

Eduquer contre vents et marées

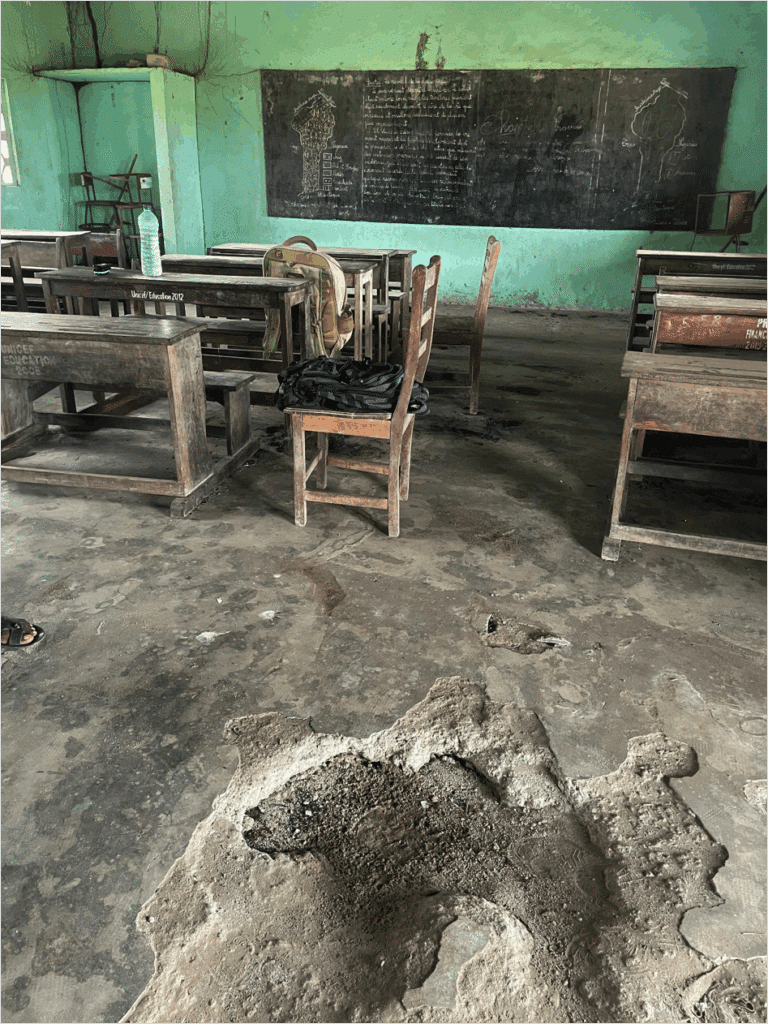

Le grand portail avec l’inscription «Complexe scolaire d’Ahomey Gblon» fait face au reste du village sur pilotis, séparé par le fleuve Sô. Comme dans d’autres hameaux de la commune de Sô-Ava, c’est en pirogue que les élèves gagnent l’école. Ces écoliers sont issus de familles qui vivent de la pêche et de l’agriculture. Ils sont aussi les plus entravés dans l’accès à l’éducation.

«En période de crues, les parents ont des difficultés à envoyer leurs enfants à l’école à cause des risques de noyade», témoigne Sylvain Dossou-Owo. Cet enseignant évoque leurs difficultés à trouver une barque motorisée pour la traversée et cette noyade d’un écolier qui marqua les esprits en 2015. «Il manque cruellement de gilets de sauvetage», déplore aujourd’hui encore Medard Hodonou, directeur de l’établissement. «Beaucoup viennent en retard. On assiste à des déperditions scolaires.»

La situation s’en ressent sur le suivi du programme. «Au CE1, nous avons 12 unités de français. Ces retards font que nous arrivons difficilement à terminer 9 unités», illustre Sylvain Dossou-Owo. En octobre 2023, l’école avait même fermé en raison d’une crue exceptionnelle qui avait inondé une salle de classe.

Les enseignants travaillent dans des conditions précaires. Photo Charles Grandjean

Etrangers au village, les enseignants rencontrent eux aussi des difficultés sur leur trajet quotidien à moto. «Entre mai et juin, le sol devient très argileux. Chaque année, la saison des pluies devient plus forte. La pluie vient avec des vents torrentiels», observe le directeur. «C’est un casse-tête. Parfois, vous attendez jusqu’à 20 heures avant de rentrer chez vous.»

Ces enseignants pointent aussi les dangers occasionnés par les camions qui empruntent la même piste étroite pour se rendre aux sablières. «Quand ils passent, ils s’en fichent de nous.»

L’équipe enseignante d’Ahomey Gblon reçoit certes une prime pour zone déshéritée, «mais qui ne couvre pas tous les besoins», aux dires des intéressés. Ils affirment venir parfois en aide à certains enfants, dont les parents n’arrivent pas à subvenir aux besoins alimentaires.

Ces maîtres qui enseignent à des classes dépassant régulièrement les cent élèves déplorent le désintérêt des autorités locales et de la communauté pour l’éducation. Comme en témoigne un bâtiment scolaire de deux classes. Commencée en 2013, sa construction n’a jamais abouti. Des pans de murs manquent. Conséquence: les élèves doivent se réfugier dans d’autres classes lors des pluies.

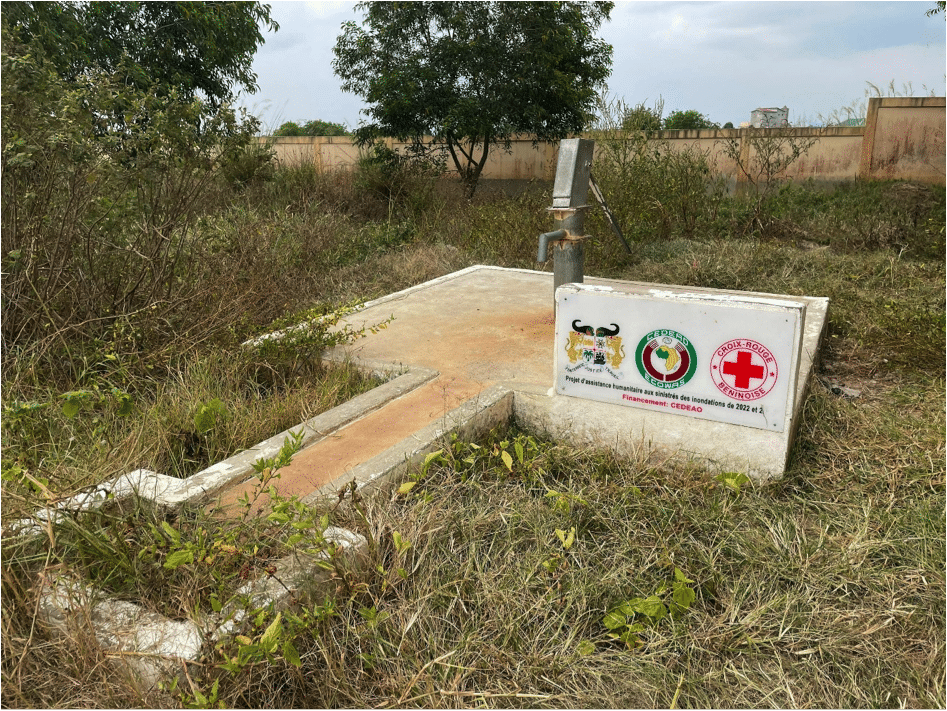

Le forage installé en début d’année est déjà défectueux. Photo Charles Grandjean

Un forage de la Croix-Rouge a certes été réalisé début 2025 dans la cour de l’école, en partenariat avec la commune et la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), pour offrir un accès à l’eau potable, sinon acheminée par pirogue. Mais là encore, tout est à refaire.

«La population villageoise est venue l’utiliser pour faire sa lessive. En mai, l’installation était déjà gâtée», se lamentent les enseignants, qui poursuivent tant bien que mal leur mission.